高橋 亮

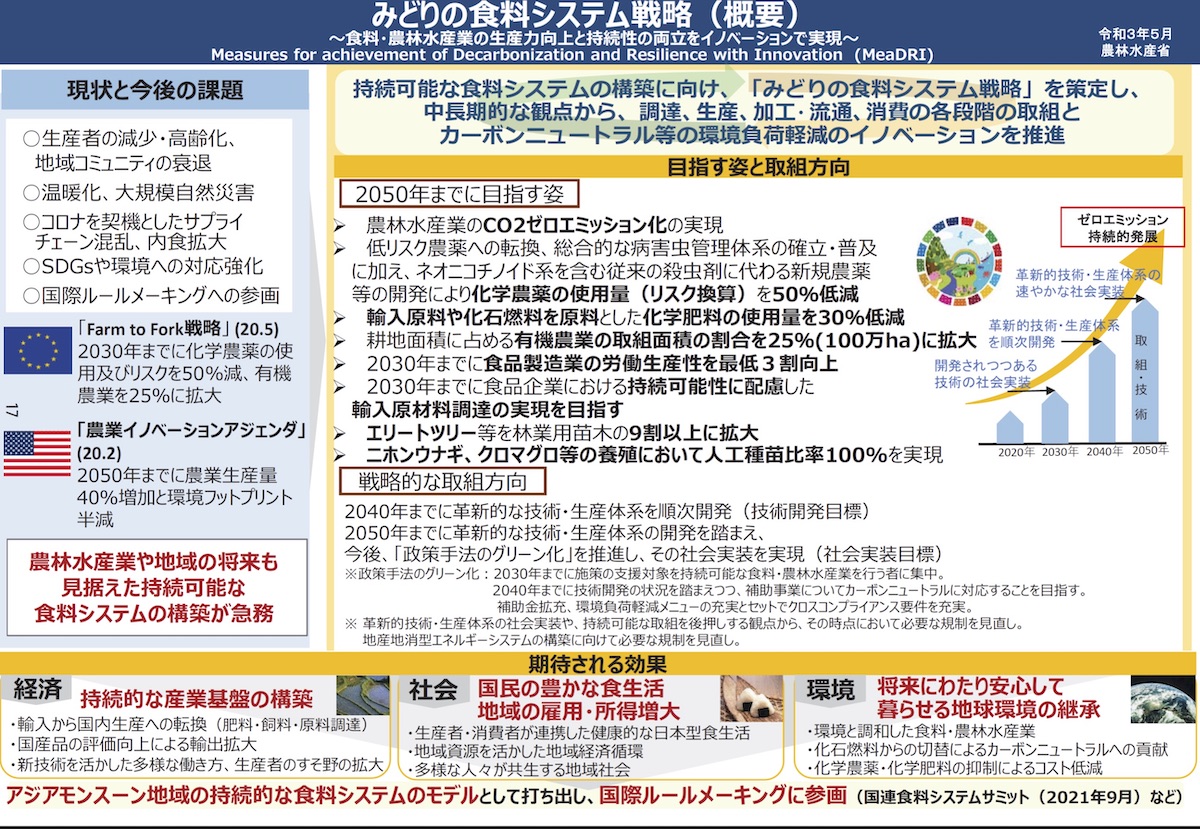

農林水産省は5月、農業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現する「みどりの食料システム戦略」(みどり戦略)を策定。2050年までに農林水産業のCO2ゼロエミッション化の実現や、化学農薬使用量(リスク換算)の50%低減、耕地面積に占める有機農業の取り組み面積を25%(100万ha)に拡大などの目標を掲げた。ESG投資やSDGsを背景にした、持続可能な食料システムの構築という、その趣旨、総論に異論を唱える向きは少ないだろう。

しかしながら各論については、農業生産や研究開発の現場、関係業界などから、目標達成は到底無理、絵に描いた餅等々、厳しい声が相次いでいる。みどり戦略における高い目標設定は果たして、米国農務省が2020年2月に公表した「農業イノベーションアジェンダ」、EUが2020年5月に策定した「農場から食卓までの戦略」等に鑑み、今月末に開催される国連食料システムサミット等を念頭に置いた国際的なアピールのみの実現不可能な虚像にすぎないのか、それとも真にわが国農業の中長期的な基盤強化、発展につながる実像なのか、作物保護分野を中心にその一端を探ってみたい。

2050年までに化学農薬使用量(リスク換算)を50%低減は可能か

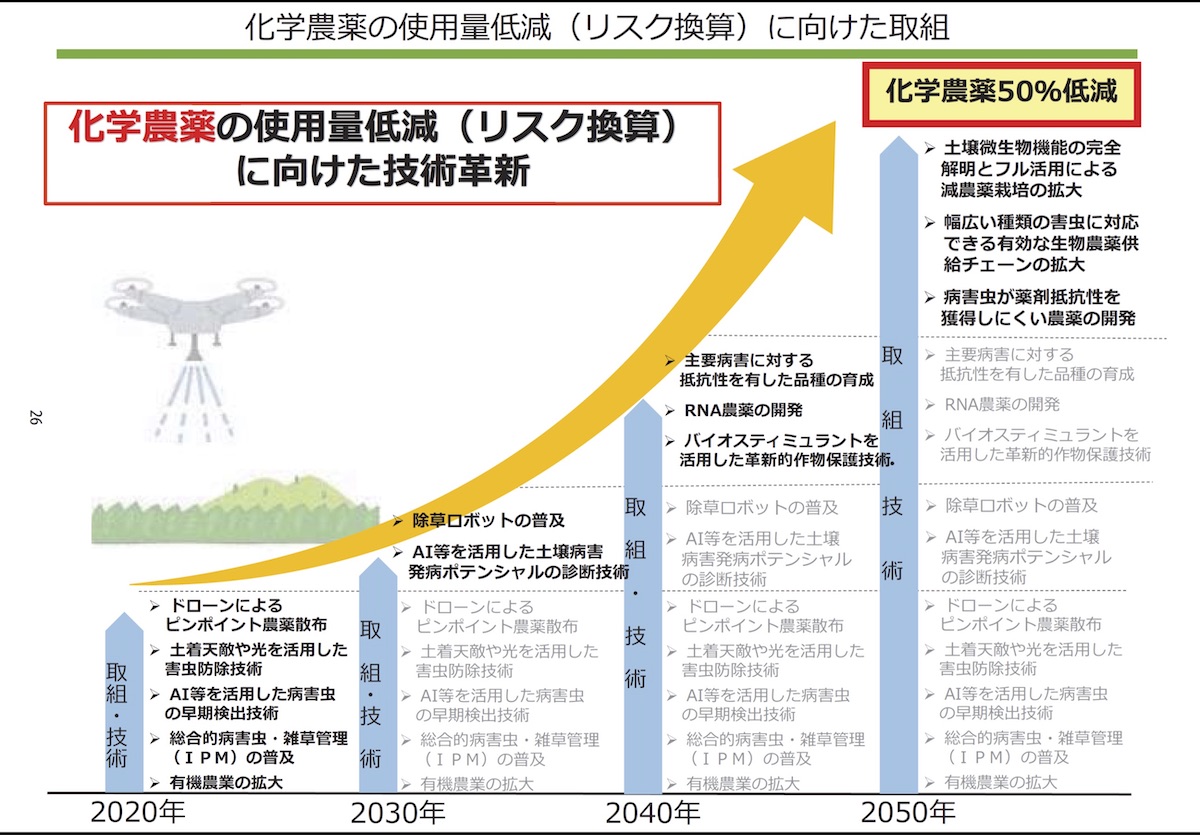

みどり戦略では2050年までに中長期的な14項目にわたるKPI(重要業績評価指標)が示された。その筆頭が「スマート防除技術体系の活用や、リスクの高い農薬からリスクのより低い農薬への転換を段階的に進めつつ、化学農薬のみに依存しない総合的な病害虫管理体系の確立一普及等を図ることに加え、2040年までに、多<使われているネオニコチノイド系農薬を含む従来の殺虫剤を使用しなくてもすむような新規農薬等の開発により、2050年までに、化学農薬使用量(リスク換算)の50%低減を目指す。」という項目である。

長年、農業現場や農業資材を取材してきた身からすると、高温・多湿で病害虫が発生しやすい我が国の農業現場で、「2050年までに化学農薬使用量(リスク換算)の50%低減」は本当に可能なのかという素朴な疑問が湧く。作物保護の観点から、我が国の高品質で安定した農業生産を支えているのは現状、化学農薬を中心とした農薬である。

ヒトが食べて美味しい農作物は病害虫にとっても恰好の餌となる。世界的には病害虫・雑草の被害により、食用作物の20~40%が失われているとされ、これを防いでいるのが化学農薬と、天敵や微生物農薬、フェロモン剤などの生物農薬、いわゆる“農薬”である。

農薬の登録にあたっては、各国とも厳しい審査を行っており、わが国では農薬取締法により、その安全性と効果が確保されている。とくに安全性に関しては、急性毒性、変異原性、魚毒性等々膨大な試験データが必要であり、ワールドワイドに流通する化学農薬1剤を開発するには、約10年の開発期間と約100億円の投資が必要とされる。因みに、わが国の生物農薬は売上ベースで約1%程度に過ぎず、農作物の収量と品質、農業生産性の向上のほとんどを化学農薬が担っているという現状がある。

みどり戦略では化学農薬の50%低減に向け、いくつかの戦略が示されている。①リスクの高い農薬からよりリスクの低い農薬への転換、②天敵等を含む生態系の相互作用の活用技術の開発、③殺線虫剤を代替する低リスクな農薬・防除技術の開発、④従来の殺虫剤を使わなくてすむような農薬・防除技術の開発(RNA農薬、生物農薬、光・紫外線や超音波等を活用した物理的防除等)、⑤バイオスティミュラント(植物のストレス耐性等を高める技術)を活用した革新的作物保護技術の開発、などである。

その内容は既に農業現場に普及している慣行技術と延長線上の技術、開発が緒についたばかりの未来技術等々であり、玉石混交と感じざるを得ない。

バイオスティミュラントは病害虫防除の太宗を担えるか

戦略の中のひとつ、バイオスティミュラント(BS)は近年、化学農薬を削減するEUを中心にニーズが高まり、市場を着実に拡大させている農業資材である。BSは農薬、肥料に次ぐ“第三の矢”とも評され、この間、筆者も新たな農業資材のカテゴリーとして最も注目してきた。

わが国では2018年、日本バイオスティミュラント協議会が農薬企業など7社で発足したが、現在、会員企業数は50数社に達している。同協議会は、BSを干害、高温障害、塩害、冷害、霜害、農薬による薬害など、非生物的ストレス(Abiotic stress)に対する作物の抵抗性を高め、結果的に増収や品質改善を実現しようとするものとし、害虫、病気、雑草など生物的ストレス(Biotic stress)を対象とする農薬と一線を画している。

EUではBSをEU肥料製品法で管理する方針で、やはり病害虫・雑草を防除する農薬とは異なるカテゴリーだ。わが国でも、農薬登録されていない資材を農薬としての効果を謳って販売することは農薬取締法に違反する。

みどり戦略の工程表では、2040年には病害抵抗性品種の育成やRNA農薬とともに、BSを活用した革新的作物保護技術を化学農薬低減の主要技術のひとつに位置づけている。革新的作物保護技術を担うBS自体の技術開発はもとより、その安全性と効果をどう担保するのか、現行農薬取締法との整合性をどうするのか。解決すべき課題は多い。

2050年までに有機農業を現状の0.5%から25%に拡大

有機農業に関するKPI(重要業績評価指標)は「2040年までに、主要な品目について農業者の多くが取り組むことができるよう、次世代有機農業に関する技術を確立する。これにより、2050年までに、オーガニック市場を拡大しつつ、耕地面積に占める有機農業の取組面積の割合を25%(100万ha)に拡大することを目指す。」という内容である。

わが国の有機農業の取組面積は「有機JAS認証を取得していないが有機農業が行われている農地」を含めても現状0.5%に過ぎない。みどり戦略の工程表では、有機農業の取組面積拡大に向けた技術革新として、2040年に病害抵抗性品種の育成や先端的な物理的手法や生物学的手法を駆使した害虫防除技術を挙げている。こうした技術は現状でも取組がなされており、これを有機農業の取組面積拡大に足る“先端的”な革新技術として飛躍させるには高いハードルが待ち受ける。

日本有機農業学会は3月、農林水産省に提出した「『みどりの食料システム戦略』に言及されている有機農業拡大の数値目標実現に対する提言書」の中で、一般に有機農業とは化学肥料、化学農薬、遺伝子組み換え技術を使わない農業のことだと思われているが、近年の国内外の有機農業研究はめざましい進展を遂げており、有機農業は「農地の生態系機能を向上させることで、生産性の向上と自然生態系の保全を両立させる農業」のような特徴を持つ農業生産システムであるとしている。

みどり戦略に求められるイノベーションとは

KPI(重要業績評価指標)の項目はその他、「2050年までに、輸入原料や化石燃料を原料とした化学肥料の使用量の30%低減」「2050年までに農林水産業のCO2ゼロエミッション化の実現」「2040年までにカーボンニュートラルに対応。園芸施設については2050年までに化石燃料を使用しない施設への完全移行」等々である。

技術の詳細をみると、スマート農業の活用による病害虫のピンポイント防除、施設園芸における化石燃料の不使用、化学肥料使用量の30%削減等々、みどり戦略実現に向けた工程表には払拭すべきいくつもの技術的な疑問符が存在する。これを解決するのが“イノベーション”としているが、農業は総合科学である。

「農学栄えて農業滅ぶ」とは、東京帝国大学農学部教授を経て東京農業大学の初代学長を務めた横井時敬博士の警句だ。要素技術の開発だけでは、農業生産現場に活きる実学とはならない。ただ、高い技術目標を絵空事と揶揄するだけでは、社会のブレークスルーが成し遂げられないのも事実である。30数年前、最初の脱サラを経験した折、急遽、会社の定款を作成する必要に迫られ、当時出たてのワープロ富士通オアシスをローンで買い込んだ。一行のみの液晶に表示される文字数は7文字だったか、10文字だったか。入力しては隠れていく文字を頭の中で原稿用紙に置き直し、レイアウトする時代だった。今は、この原稿もパソコンで書き、外部モニターの二画面に複数の資料を同時に表示させ、にらみながらまとめている。当時は想像だにできない環境である。

他方、農業分野の取材をしていると、農業従事者の高齢化と担い手不足は待ったなし。基礎研究や応用研究を担う研究者からは、研究予算の自由度が低くなり、学会・研究会への出席もままならいという耳を疑うような声も聞かれる。都道府県ベースで実証試験や技術普及に携る技術者は、この15年間で3割減ったといわれる。みどり戦略の実現には、30年後を見据えた技術開発体制と組織、そして技術普及体制の抜本的で大胆な改革も不可欠である。政府、行政の取組手腕が問われている。

2021年9月19日

著 者:高橋 亮(たかはし りょう)

出身企業:(株)化学工業日報社、(一社)日本植物防疫協会

略歴:定年退職後、(同)農食テクノインフォを設立

専門分野:農薬・肥料、農業技術等の取材、農業専門誌・紙の企画編集等

*コラムの内容は専門家個人の意見であり、IBLCとしての見解ではありません